○七宗町予算の編成及び執行に関する規則

昭和39年12月25日

規則第4号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町予算の編成及び執行に関しては、法令、条例及び他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第2条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算の節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する「歳出予算に係る節の区分」による。

3 前2項に規定するもののほか、歳入歳出予算について、その経理を明確にするため、節をさらに区分して細節を設けることができる。

第2章 予算の編成

(予算の編成方針)

第3条 総務課長は、町長の命を受けて予算の編成方針を定め、課長及び委員会又は委員の事務局の長(以下「課等の長」という。)に通知しなければならない。ただし、毎会計年度の歳入歳出予算について当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか、編成方針を定めないことができる。

2 総務課長は、前項の編成方針を定めるにあたつて、あらかじめ課等の長の意見を聞かなければならない。

3 当初予算の編成方針は、前年度の12月20日までに課等の長に通知することを例とする。

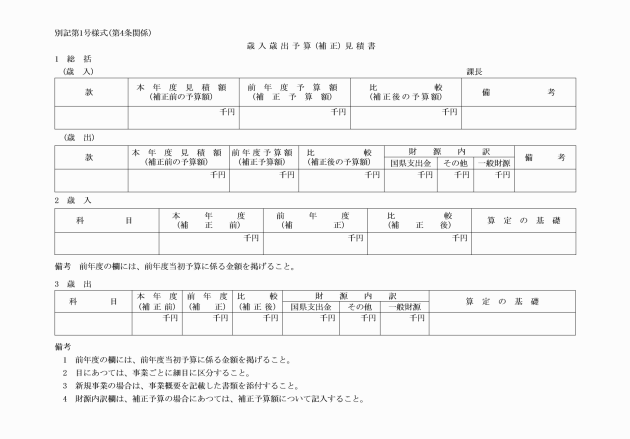

(1) 歳入歳出予算(補正)見積書(別記第1号様式)

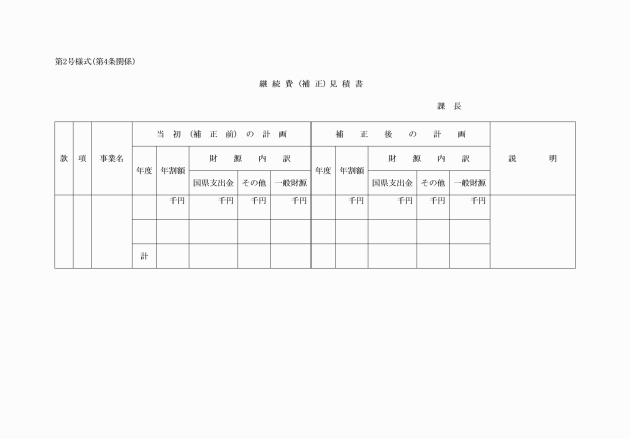

(2) 継続費(補正)見積書(別記第2号様式)

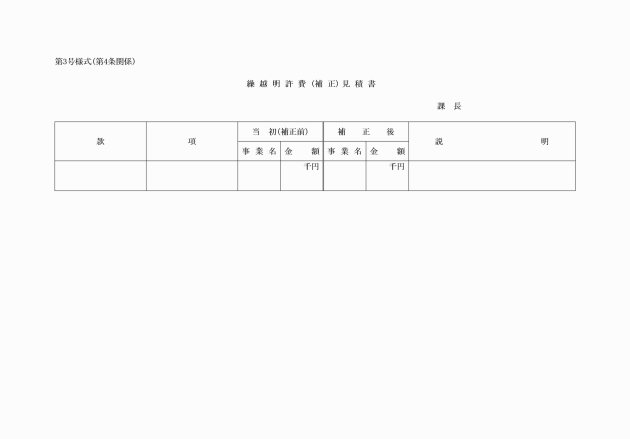

(3) 繰越明許費(補正)見積書(別記第3号様式)

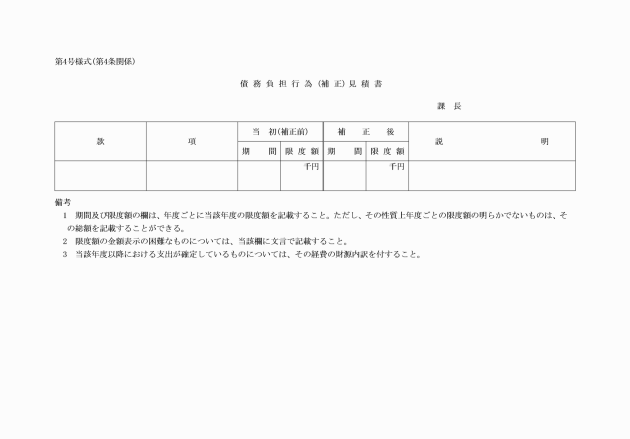

(4) 債務負担行為(補正)見積書(別記第4号様式)

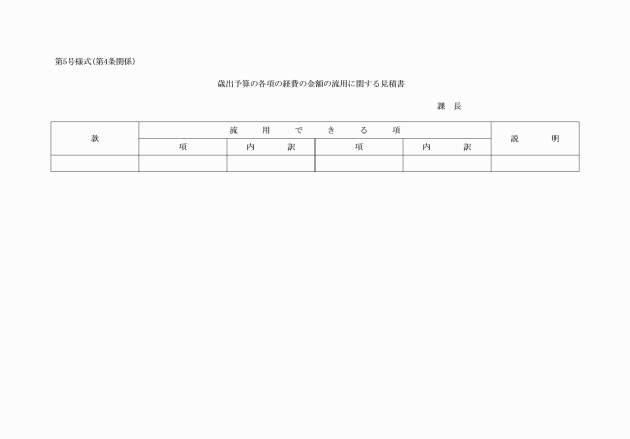

(5) 歳出予算の各項の経費の金額の流用に関する見積書(別記第5号様式)

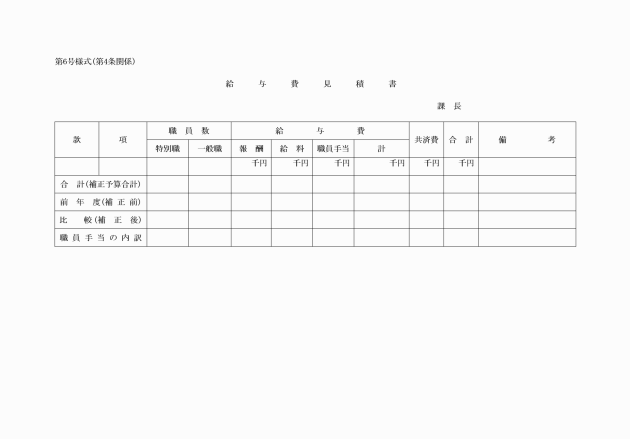

(6) 給与費見積書(別記第6号様式)

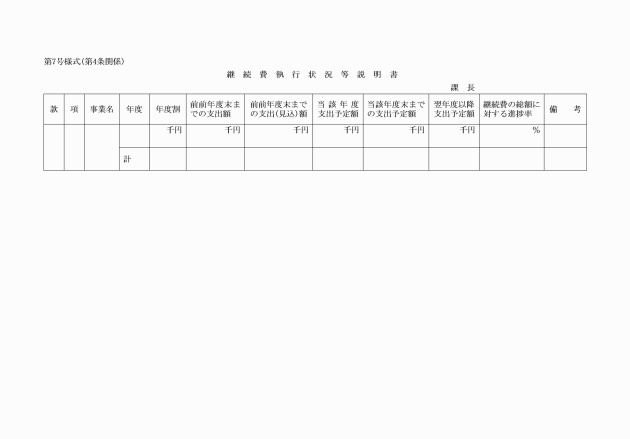

(7) 継続費執行状況等説明書(別記第7号様式)

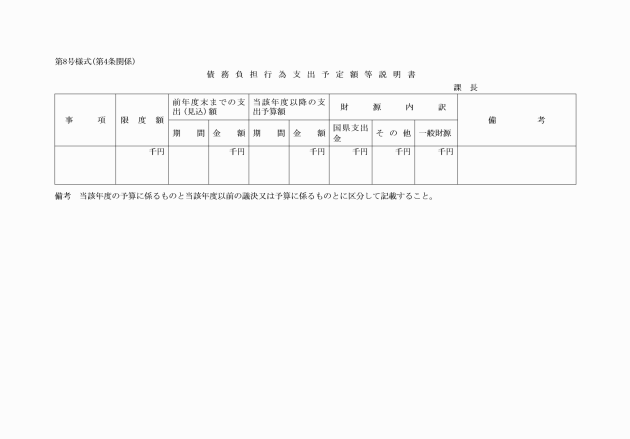

(8) 債務負担行為支出予定額等説明書(別記第8号様式)

2 前項の規定は、課等の長が予算の補正を必要と認める場合にこれを準用する。

(予算の裁定)

第5条 総務課長は、提出された予算に関する見積書について必要と認めるときは、課等の長の意見を聞き査定する。

2 総務課長は、前項の査定の結果について必要と認めるときは、課等の長に通知し、意見を求めることができる。

(裁定結果の通知)

第6条 総務課長は、前条第3項の規定により町長の裁定を受けたときは、その結果を課等の長に通知しなければならない。

(予算原案の作成)

第7条 総務課長は、第5条第3項の裁定に基づき、予算の原案及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第144条に規定する予算に関する説明書のうち必要な書類を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

第3章 予算の執行

(予算執行計画)

第8条 課等の長は、予算が成立したときは、総務課長の定めるところにより、その所管に係る予算の年度間の執行予定表を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により提出された執行予定表を審査し、必要と認めるときは、課等の長の意見を聞いて予算執行計画の案を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の規定により決定された予算執行計画を直ちに課等の長及び収入役に通知しなければならない。

(1) 歳入予算の各項を目節に区分し、必要と認める節を更に細節に区分して、それぞれの科目ごとの収入予定時期を定めること。

(2) 歳出予算の各項を目(必要と認める目について事業ごと等による細目に区分される場合は、その細目を含む。以下同じ。)及び節(必要と認める節について細節に区分される場合は、その細節を含む。以下同じ。)に区分し、かつ、事業費その他総務課長の指定する経費については、支出負担行為及び支払の予定時期を定めること。

(3) 歳出予算の配当の予定又は基準に関すること。

(4) 継続費及び債務負担行為の執行の予定並びに一時借入金の借入れの予定に関すること。

2 前項本文の規定にかかわらず、前年度から繰越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち前年度において配当されたものについては、改めて配当しない。

(歳出予算の追加配当)

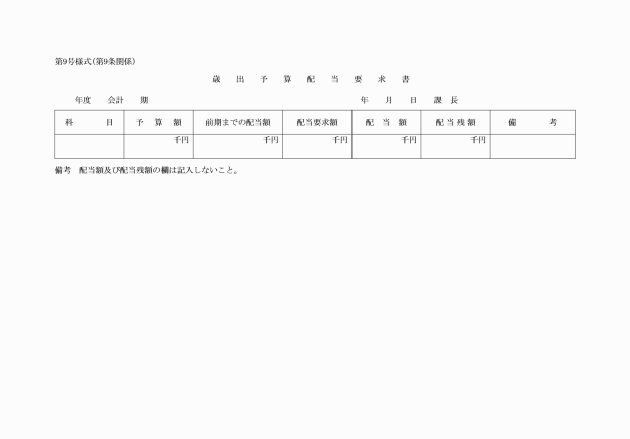

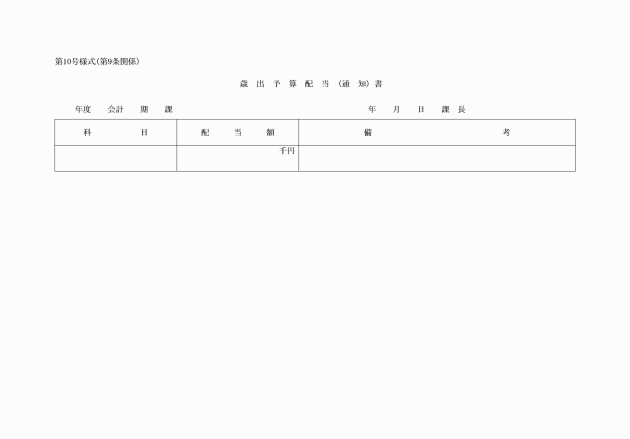

第10条 課等の長は、必要と認めるときは、歳出予算の追加配当を求めることができる。この場合においては、前条第1項の規定を準用する。

(歳出予算の流用)

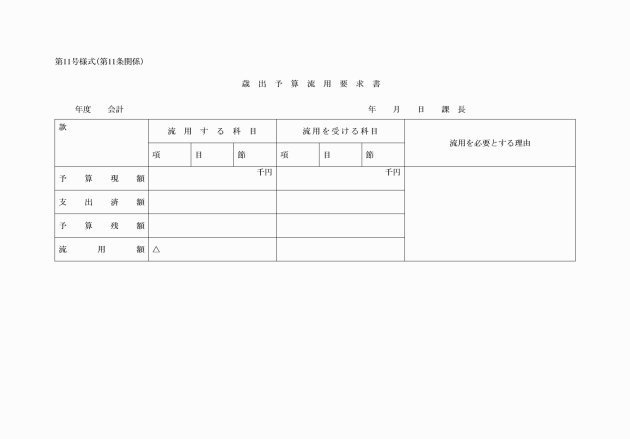

第11条 課等の長は、予算に定める歳出予算の各項の経費の金額の流用又は配当予算の目若しくは節の経費の金額の流用を必要とするときは、歳出予算流用要求書(別記第11号様式)を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の要求書を審査して町長の決裁を受け流用の決定があつたときは、直ちにこれを課等の長及び収入役に通知しなければならない。

(予備費の充用)

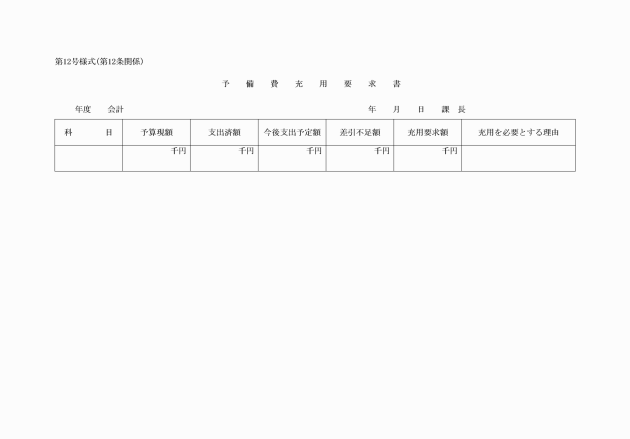

第12条 課等の長は、予算外の支出又は予算超過の支出を必要とするときは、予備費充用要求書(別記第12号様式)を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の要求書を審査して町長の決裁を受け充用の決裁があつたときは、直ちにこれを課等の長及び収入役に通知しなければならない。

3 前項の通知があつたときは、歳出予算の追加配当があつたものとみなす。

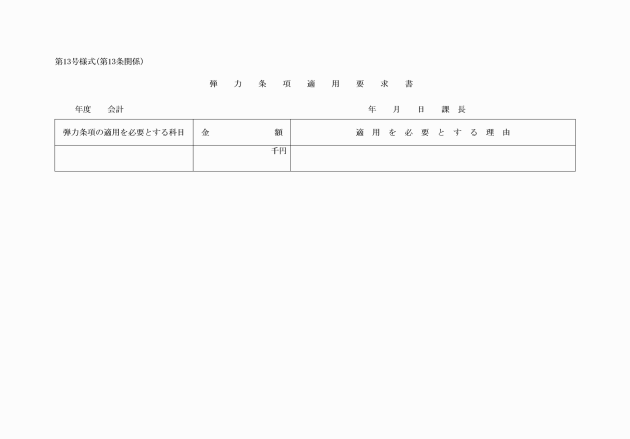

(弾力条項の適用)

第13条 課等の長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第218条第4項の規定の適用を必要とするときは弾力条項適用要求書(別記第13号様式)を総務課長に提出しなければならない。

(配当替え)

第14条 課等の長は、配当された歳出予算について執行上必要と認めるときは、総務課長と協議して全部又は一部を他の課等の長に配当替えすることができる。

2 課等の長は、前項の規定により配当替えしたときは、総務課長を経て会計管理者に通知しなければならない。

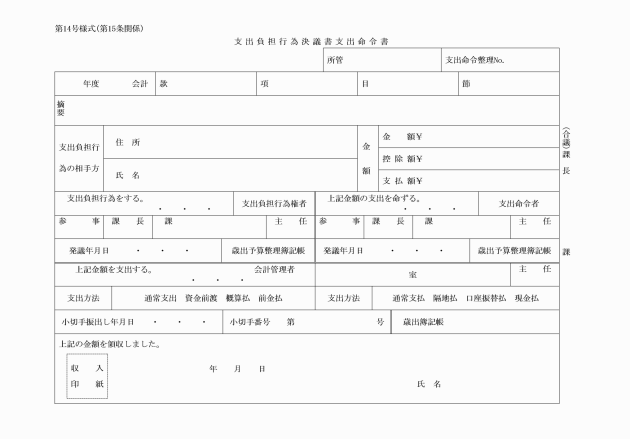

(支出負担行為の手続等)

第15条 課等の長は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為決議書(別記第14号様式)により、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別に規則で定める。

(支出負担行為の制限)

第16条 課等の長は、配当された歳出予算によらないで、支出負担行為をしてはならない。

2 課等の長は、配当された歳出予算のうち、財源の全部又は一部を国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入に求めるものについては、当該収入が確定した後でなければ支出負担行為をしてはならない。ただし、総務課長が特に認めたときは、この限りでない。

3 総務課長は、前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る財源を含む。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮小して支出負担行為をさせることができる。

(債務負担行為の制限)

第17条 課等の長は、予算に定める債務負担行為について支出負担行為をするときは、あらかじめ総務課長に、協議しなければならない。

(総務課長への合議)

第18条 課等の長は、報酬、給料、職員手当等、共済費、旅費、役務費、公課費以外については50万円以上、ただし食糧費については5万円以上の支出負担行為をしようとするときは、総務課長に合議しなければならない。

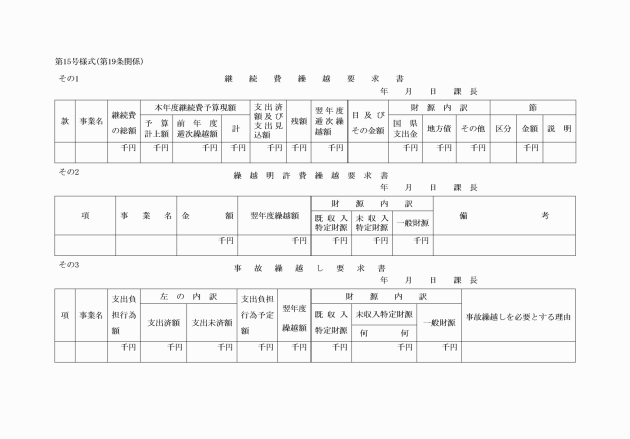

(繰越し)

第19条 課等の長は、予算に定める継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し、又は歳出予算について事故繰越しを必要とするときは、当該会計年度内に繰越要求書(別記第15号様式)を総務課長に提出しなければならない。

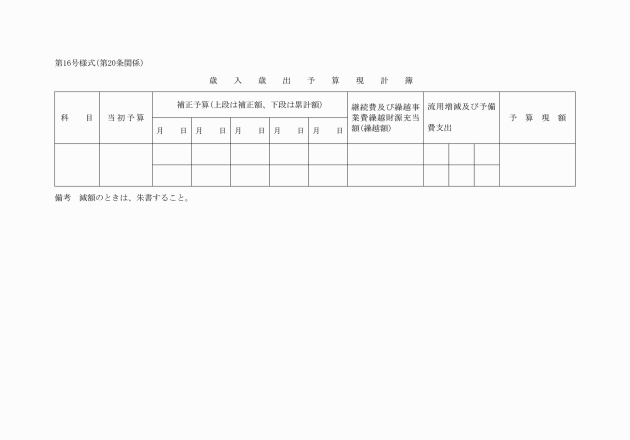

(帳簿の備付け)

第20条 総務課長は、歳入歳出予算現計簿(別記第16号様式)を備え常に歳入歳出予算の増減を整理しなければならない。

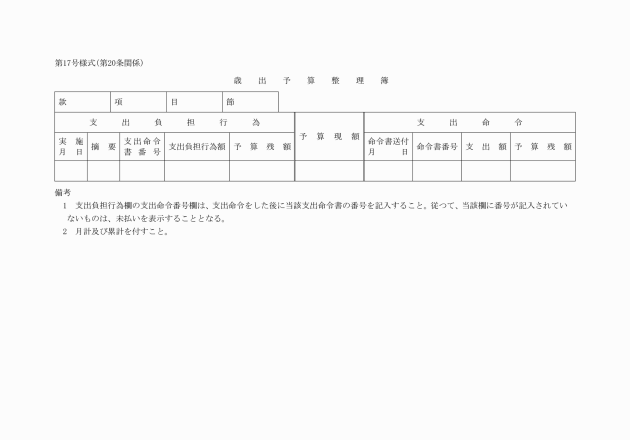

2 課等の長は、歳出予算整理簿(別記第17号様式)を備え常に歳出予算の執行の状況を明らかにしておかなければならない。

附則

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年度の予算から適用する。

2 旧七宗村財務規則は、昭和39年4月1日から廃止する。

附則(平成元年6月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年度予算から適用する。

附則(平成12年3月24日規則第14号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月16日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月16日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

附則(平成29年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年4月1日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年7月8日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。