○七宗町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱

平成24年2月1日

教委要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、教育基本法(平成18年法律第120号)第4条第3項並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学困難と認められる児童生徒の保護者に対して、必要な援助を行うことにより、義務教育の円滑な実施及び教育の機会均等の実現に資することを目的とする。

(要保護児童生徒の認定)

第3条 教育委員会は、児童生徒の保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に定める要保護者である場合は、当該児童生徒を要保護児童生徒として認定する。

(準要保護児童生徒の認定)

第4条 教育委員会は、児童生徒の保護者が要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる場合は、必要に応じ民生委員の意見を求め、審査の上援助が必要と認める者を準要保護者として、当該児童生徒を準要保護児童生徒として認定する。

2 前項に規定する準要保護者は、前年度又は当該年度において次のいずれかの措置を受けた者とする。

(1) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定に基づく市町村民税の非課税

(3) 地方税法第323条の規定に基づく市町村民税の減免

(4) 地方税法第72条の62の規定に基づく個人の事業税の減免

(5) 地方税法第367条の規定に基づく固定資産税の減免

(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条に基づく国民年金の掛金の減免

(7) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険料の減免又は徴収の猶予

(8) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給

(9) 生活福祉資金による貸付け

3 教育委員会は、前項に定める者のほか、次のいずれかに該当する者を準要保護者とすることができる。

(1) 失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者

(2) 職業が不安定で、生活が困難と認められる者

(3) PTA会費、学級費等の学校納付金(以下「学校納付金」という。)の減免を受けている者

(4) 経済的な理由による欠席日数が多い児童生徒の保護者

(5) 学校が把握している家庭の事情又は学校生活での状況から、学校長が特に援助の必要があると判断した者

(認定の基準)

第5条 前条第3項については、生計を一にする世帯員全員の前年の所得合計額が、生活保護法に基づく生活扶助基準(第1類、期末一時扶助、第2類)及び住宅扶助基準、並びに教育扶助基準の合計額の1.5倍以下であるとき認定するものとする。

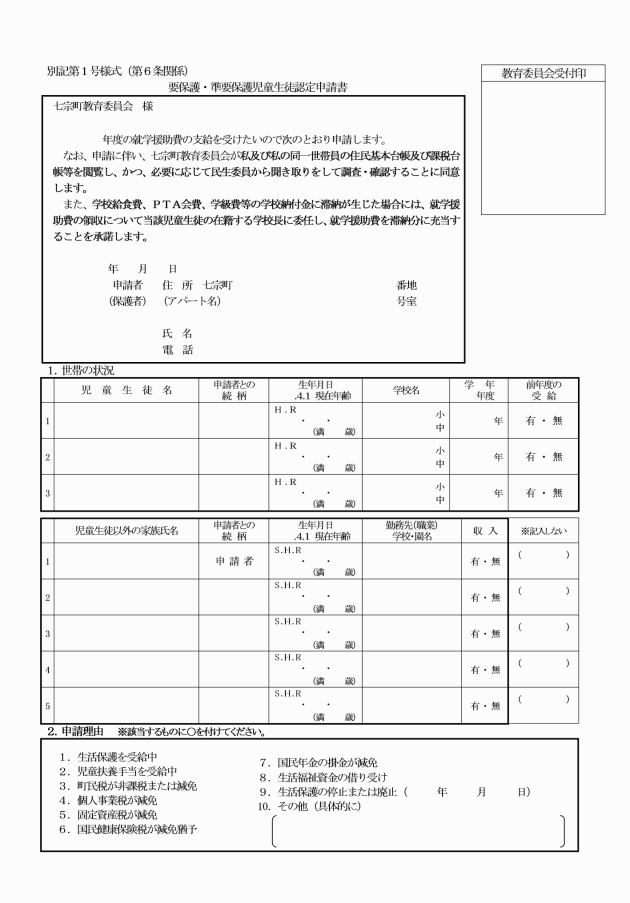

(申請)

第6条 就学援助を希望する者は、「要保護・準要保護児童生徒認定申請書」(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に必要書類を添えて、毎年2月末日(土日の場合は翌月曜日)までに教育委員会へ提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、年度の途中で世帯の経済的状況等が著しく悪化し、就学援助が必要となつた者及び就学援助の必要な児童生徒の転入による申請は、その都度申請書に必要書類を添えて教育委員会へ提出するものとする。

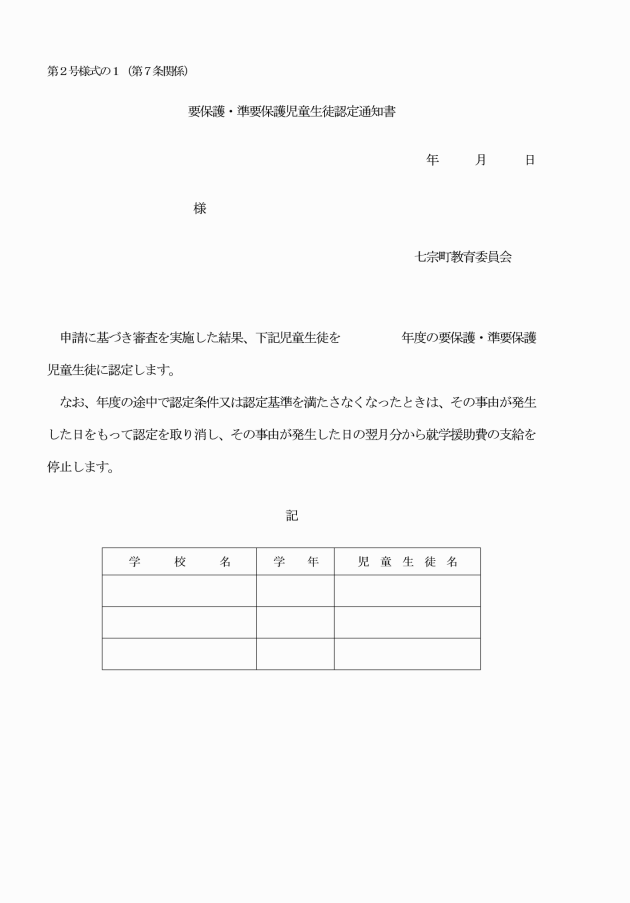

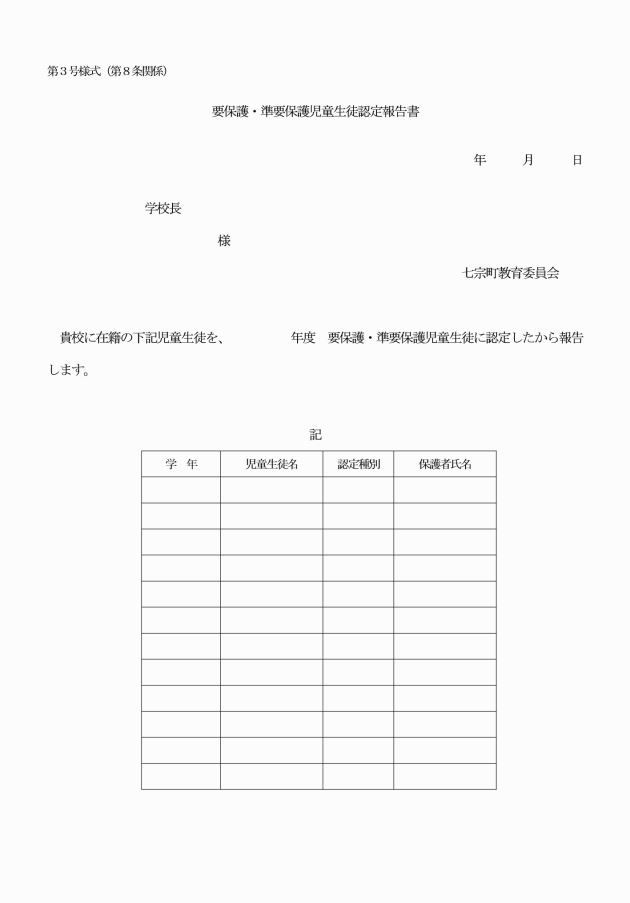

(学校長への報告)

第8条 教育委員会は、認定決定後は当該児童生徒の在籍する学校長に対し、要保護・準要保護児童生徒認定報告書(別記第3号様式)により報告するものとする。

(就学援助費)

第9条 就学援助費の費目及び金額は、別表に掲げるとおりとする。

(就学援助の期間)

第10条 就学援助を受けることのできる期間は、教育委員会が認定した日の属する月の翌月1日から当該年度の3月31日までとする。ただし、次年度の認定を2月末日までに申請した者は、次年度の4月1日から3月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、就学援助の期間を変更することができる。

(支給方法)

第11条 就学援助費の支給は、原則として認定保護者が指定する口座への口座振替の方法によるものとする。

2 就学援助費は、学期毎に次のとおり支給する。

1学期分 7月支払

2学期分 12月支払

3学期分 3月支払

3 認定保護者が学校納付金を滞納し、学校長から教育委員会へその旨の連絡があつたときは、認定保護者から就学援助費の領収の委任を受けた学校長へ支給するものとする。

(認定の取消等)

第12条 教育委員会は、要保護者及び準要保護者が年度の途中で認定条件又は認定基準を満たさなくなつたときは、その事由が発生した日をもつて認定を取消、その事由が発生した翌月分から就学援助費の支給を終了するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

附則

この要綱は、平成24年2月1日から施行し、平成24年度の就学援助から適用する。

附則(令和2年7月30日教委要綱第3号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条については、令和2年6月5日から施行する。

附則(令和3年10月1日教委要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(令和4年4月1日教委要綱第6号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年7月13日教委要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、別表の規定については令和4年4月1日から適用する。

附則(令和5年5月17日教委要綱第1号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年7月25日教委要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の七宗町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱の規定は令和6年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

費目 | 支給対象となる経費 | 支給額 | |

小学校 | 中学校 | ||

学用品費 | 児童又は生徒が通常必要とする学用品の購入費 | 年額 11,630円 | 年額 22,730円 |

通学用品 | 第2学年以上の学年に在学する児童生徒が、通常必要とする通学用品費の購入費 | 年額 2,270円 | 年額 2,270円 |

校外活動費 (宿泊を伴わないもの) | 児童又は生徒が校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動(修学旅行を除く)をいう。)のうち宿泊を伴わないものに参加するため直接必要な交通費及び見学料 | 限度額 1,600円/回 | 限度額 2,310円/回 |

校外活動費 (宿泊を伴うもの) | 児童又は生徒が校外活動のうち宿泊を伴うものに参加するため直接必要な交通費及び見学料。 学校行事として実施されるものであり、学年を通じて1回を限度とする。 | 限度額 3,690円 | 限度額 6,210円 |

新入学児童生徒学用品費等 | 小・中学校に入学する者が通常必要とする学用品費及び通学用品の購入費。 認定月が4月であることを原則とする。 | 年額 57,060円 | 年額 63,000円 |

修学旅行費 | 児童又は生徒が修学旅行に要する経費のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費及び見学料並びに修学旅行に必要な経費として均一に負担すべきこととなる記念写真代、医薬品代、旅行傷害保険料、添乗員経費、しおり代、荷物郵送料、通信費及び旅行取扱料金等 | 22,690円 | 60,910円 |

学校給食費 | 学校給食に要する費用で保護者が負担すべき額 | 実費 | 実費 |

医療費 | 児童又は生徒が、健康診断において学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病にかかつていることが判明し、学校において治療の指示を受けた者に対してその疾病の治療のための医療に要する経費のうち保護者が負担する額。(トラコーマ、結膜炎、白癬、疥癬、膿痂疹、中耳炎、慢性副耳腔炎、アデノイド、う歯、寄生虫病(虫卵保有を含む) | 実費 | 実費 |

オンライン学習通信費 | ICTを通じた教育が、学校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と認められた場合のオンライン学習に必要な通信費(モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用を含む) | 年額 14,000円 | 年額 14,000円 |

注1: 要保護者で生活保護法による教育扶助を受けている場合は、修学旅行費及び医療費のみとする。

注2: 年度途中で認定又は取り消しをした場合は、学用品費及び通学用品費、学校給食費を就学援助の期間に応じて別に定めるところにより算出するものとする。

注3: 医療費については、福祉医療制度により助成を受けている場合は支払わないものとする。